Sobre HARU (1996), ou: como ter certeza, a 200km/h, que aquele é mesmo seu webnamorado?

Hoshi vê o trem passar

Hoshi vê o trem passar

Na virada do milênio, um trem-bala desliza a 200km/h sobre trilhos. Já a luz viaja a 200km/s por cabos de fibra ótica. Em Haru (1996), é na interseção entre essas duas velocidades que os protagonistas decidem se ver pela primeira vez: ele, Haru, à bordo de um trem-bala, ela, Hoshi, num terreno vendo-o passar, os dois munidos de camcoders para salvar alguns frames um do outro.

Anos 2000, o conceito de computadores pessoais ganha força, a internet ameaça transformar o sonho da conectividade absoluta e imediata em realidade. Haru e Hoshi se conhecem num fórum de cinema e logo passam a trocar e-mails (Haru e Hoshi são seus nicks). Haru é ex-jogador de baseball tornado publicitário; Hoshi flutua de emprego em emprego. Desacelerando a rotina offline, as mensagens deles cobrem a tela como haikus. Em comparação às pessimistas obras japonesas que tratam de comunicação e Internet lançadas na virada do milênio (All about Lily Chou-Chou, Kairo, Lain, qualquer coisa do Hideaki Anno), “Haru” é comportado e tranquilo.

Na supracitada cena do encontro, ao vislumbrarem um ao outro através de telas e janelas, o que o filme encena é a distância e a velocidade em si. “Achamos que nos conhecíamos”, parece dizer a cena, “mas, pela internet, estávamos sujeitos a velocidades e profundidades irreais”. Em alta velocidade, as câmeras raspam um naco um do outro, como se fincassem uma bandeira na correnteza violenta. O outro suporte a que se agarram é o gosto pelo cinema. Do contrário, em fluxos e tráfegos intensos, ninguém encontraria ninguém.

Haru

Haru

Excurso ferroviário

Já que o trem e a câmera são as ferramentas do encontro-aceno, gostaria de me demorar neles. A respeito do impacto da velocidade das locomotivas, automóveis e câmeras no imaginário, Kittler, por meio de Virilio, comenta que a janela de um veículo em movimento é como um frame de cinema: transforma as pessoas em espectros cinematográficos, irreais e frágeis, coadjuvantes reservados à imobilidade. Se, pela janela do trem, pessoas e paisagens viram substância cinematográfica, no frame a soma entre maquinaria pesada e a delicadeza de bailarina das rodas nos trilhos vira um banquete audiovisual. Sujeitos a velocidades e distâncias, Haru e Hoshi se encontram sem de fato se encontrarem, como têm feito desde o começo.

Em Café Lumière (2003), de Hou Hsiao-Hsien, espécie de releitura de Era uma vez em Tokyo (1953), de Ozu e também um filme sobre trens, a jovem doutorando Yoko, no começo da gravidez, não só se recusa se casar com o namorado como insiste em ter o filho sozinha. Vagando em trens, vaga também nas distâncias que a alienam de seus pais. Se Ozu desenha as distâncias geracionais entre as famílias do pós-guerra, encenando o lamento da geração mais velha diante da individualidade dos jovens (os trens nunca vistos como símbolo dessa distância), em Café Lumière os trens tomam a dianteira da câmera, e a incomunicabilidade atingiu um ápice que o naturalismo de Hou sabe que só pode sugerir.

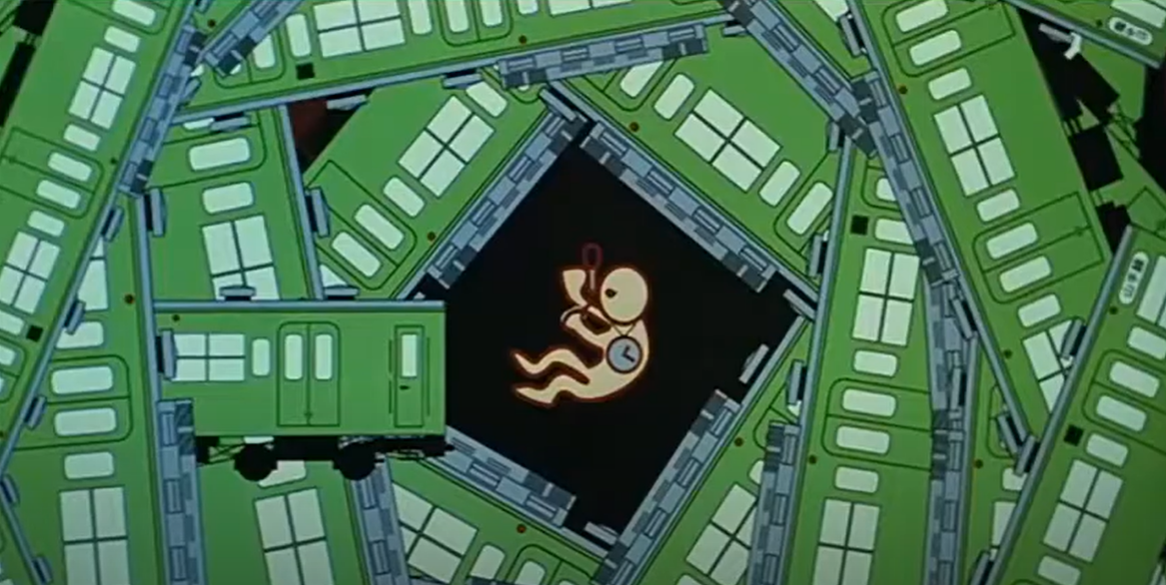

Yoko vive em trens, ônibus e bondinhos, seguindo os rastros de um desconhecido compositor tailandês, objeto de sua pesquisa. Seu amigo Hajime vagueia por Tóquio registrando a paisagem sonora ferroviária. Yoko presenteia-lhe um relógio que homenageia o centenário do criador da Estrada de Ferro Japonesa. Ele a encontra dormindo em vagões, e nós os encontramos quase se esbarrando em trens que, correndo em paralelo, quase convergem em semi-bifurcações, só para se separarem em seguida. Em vez de dizer que a ama, Hajime desenha no photoshop um cemitério ou útero ferroviário, onde nascerá um bebê com coração de relógio - ao mesmo tempo Hajime (“olhos tristes, está sentindo pena de si mesmo”, diz Yoko), a criança gestando no útero de Yoko, a cidade e o futuro.

Coração de relógio

Coração de relógio

A trama como trem

É curiosa a ausência de comentários do diretor a respeito da fixação do filme por trens, em comparação com a abundância de comentários sobre os cenários históricos do filme. Nessa ausência, só resta especular.

Assim como na metáfora do trem-bebê-amor-futuro, o começo dos anos 2000, oferecendo conectividade ilimitada, foi prolífico em prometer muitos substitutos para a vida. Em dado momento de Haru, descobrimos que, para Hoshi, o que movia a relação epistolar eram dois fantasmas: a mãe e o namorado mortos. Receando comprometimentos, ela opta por “superficialidades” (sugere o filme), pulando de emprego em emprego, entretendo propostas de casamento esdrúxulas e vivendo relações pela internet. A internet substitui os mortos, suspende a vida e permite que ela mantenha vivos os fantasmas. Até mesmo o que dá início à troca de mensagens é um substituto: o fato de que o nick de Haru lembra-lhe o nome do namorado morto.

Hoshi, usuário da internet

Hoshi, usuário da internet

Depois de uma série de coincidências e peripécias, ela interrompe a troca de mensagens. Cansado do ghosting, Haru também desiste. Porém, a caixa de entrada Hoshi, agora vazia, logo começa a pesar. Vítima de ghosting, ela entende que ele, ou a relação, nunca passou de um substituto para seus mortos. Agora a trama pode colocar para Hoshi a decisão entre a internet e a vida real.

Se uma trama pode ser metaforizada como uma locomotiva que precisa sempre avançar, o interessante de Haru seriam, ao contrário, as paradas, os encontros perpendiculares, o que acontece nas interseções e cruzamentos que desaceleram os 200km/h dos trens e cabos a uma velocidade humana: as conversa sobre cinema, as coincidências nos gostos dos dois, as mensagens-haiku na tela, a vida que passa rápido e precisa ser controlada, contada para um desconhecido, montado à imagem de nossos fantasmas, para lembrarmos que existimos.

Internet

Isso porque, quando a trama nos empurra peripécias e coincidências para afirmar que não é bom trocarmos a vida pela internet, o filme sai dos trilhos, ou melhor, continua comportadamente neles. Os dois se encontram numa estação de trem e fim. A conclusão da história é uma banal vitória da vida real contra a fantasia online.

A vida real só é conquistada porque, no filme, a internet representa uma anterioridade que ela codifica: o luto que suspende a vida de Hoshi. Com a descoberta de que o vício em internet se deve aos mortos, a internet pode ser abolida e a realidade, a saúde, a norma social alcançadas. O vício em distância dá lugar a um happy ending nos braços um do outro e da realidade.

Coisa bem diversa do que acontece, por exemplo, em Kairo ou em Lain, lançados na mesma época. Neles, a internet surge como a tomada do mundo pelas hordas dos mortos, inflingindo depressão e melancolia tal qual uma doença infecciosa, atraindo os vivos para os domínios dos mortos, prometendo um além-vida longe dos constrangimentos do corpo e das relações sociais. Obras, portanto, que codificam a internet e os mortos de forma mais atenta às dificuldades enfrentadas pelo novo milênio, às complexidades das relações entre fantasia e distância.

Já Haru, sem saber que logo seria tão difícil se desconectar quanto era se conectar, diagnostica e cura num só golpe. Nisso, acaba presumindo demais: que somos todos adultos, e não bebês com coração de relógio.

Date

11/2/2022Tweet